Millionen Kameras starren täglich auf Straßen, Plätze, Bahnhöfe und Einkaufszentren. In manchen Städten wird jede Bewegung erfasst, jedes Gesicht erkannt, jedes Verhalten analysiert – automatisch, lückenlos, in Echtzeit. Was vor wenigen Jahren noch wie dystopische Science-Fiction wirkte, ist heute vielerorts Realität: Eine Welt im ständigen Blick der Objektive.

In London ist man nie weiter als ein paar Meter von der nächsten Kamera entfernt. In Peking wird jede Geste in sozialen Scoring-Systemen ausgewertet. In Dubai entscheidet ein algorithmischer Blick, ob jemand zu lange verweilt. Und auch in Europa rüstet man auf – trotz historisch gewachsener Datenschutzstandards. Überwachung ist zum politischen und technologischen Wettrennen geworden. Doch wer bestimmt die Regeln?

Dieser Artikel wirft einen analytischen Blick auf den globalen Stand der urbanen Videoüberwachung – von technologischem Fortschritt über rechtliche Grauzonen bis hin zu ethischen Fragen. Wie weit darf Sicherheit gehen? Und welche Freiheit riskieren wir, wenn Kameras mehr sehen als das menschliche Auge je konnte?

Zwischen Datenschutz, regulatorischer Kontrolle und gesellschaftlicher Akzeptanz

Die weltweite Verbreitung von Videoüberwachung hat sich in den letzten Jahren rasant beschleunigt. Während Kameras in vielen Städten längst zum festen Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur gehören, wirft ihr zunehmender Einsatz neue Fragen auf – nicht nur im Hinblick auf Wirksamkeit und technologische Leistungsfähigkeit, sondern vor allem auch hinsichtlich Datenschutz, regulatorischer Kontrolle und gesellschaftlicher Akzeptanz. Besonders deutlich wird dies im internationalen Vergleich: Während einige Metropolen auf maximale Überwachung setzen, bleiben andere Regionen bewusst zurückhaltend.

Globale Unterschiede bei Kameradichte und Einsatzstrategie

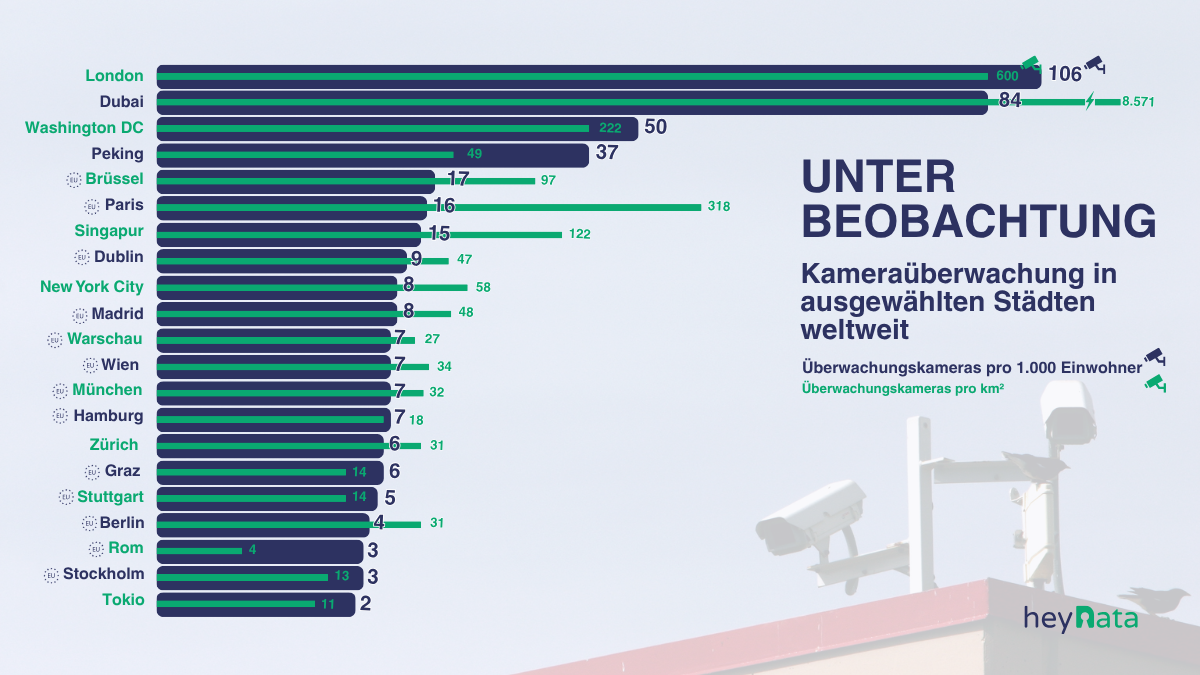

Ein Blick auf die Kameradichte in 21 Städten weltweit zeigt, wie unterschiedlich Staaten und Kommunen mit dem Instrument der Videoüberwachung umgehen. London beispielsweise gilt mit rund 942.000 installierten Kameras als europäische Spitzenreiterin – das entspricht etwa 106 Kameras pro 1.000 Einwohner und 399 pro Quadratkilometer. Die Überwachung konzentriert sich dabei auf öffentliche Verkehrsmittel, Plätze und neuralgische Punkte der Innenstadt, zunehmend ergänzt durch Systeme zur Gesichtserkennung. Auch in Paris ist die Zahl öffentlicher Kameras seit den Terroranschlägen drastisch gestiegen – mit einer Dichte von über 250 Kameras pro Quadratkilometer vor allem rund um Bahnhöfe und Sehenswürdigkeiten.

Am anderen Ende des Spektrums stehen deutsche Städte wie Berlin, wo mit etwa 11 Kameras pro 1.000 Einwohner und restriktiven Einsatzregeln eine eher zurückhaltende Überwachungsstrategie verfolgt wird. Auch Städte wie Wien, Zürich und Graz zeigen sich bislang moderat und setzen Videoüberwachung gezielt bei Großveranstaltungen, in Verkehrsknotenpunkten oder auf besonders kriminalitätsbelasteten Flächen ein. In Dubai hingegen ist ein engmaschiges Netz mit über 8.500 Kameras pro Quadratkilometer installiert – bei weitgehend fehlender gesetzlicher Regulierung. Und in Peking, einer der am stärksten überwachten Städte der Welt, wird der technologische Fokus konsequent auf KI-gestützte Gesichtserkennung und Verhaltensanalyse gelegt.

Technologische Sprünge: Von passiver Beobachtung zu aktiver Analyse

Die technologische Entwicklung im Bereich Videoüberwachung ist längst über die Phase der reinen Bildaufzeichnung hinausgewachsen. IP-basierte Netzwerktechnik, modulare Systemarchitekturen und offene Standards wie ONVIF ermöglichen heute hochkomplexe, interoperable Systeme. Kameras fungieren nicht mehr nur als optische Sensoren, sondern als aktive Analysegeräte – ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, die Bewegungsmuster erkennt, Verhalten analysiert und Bedrohungen automatisch klassifiziert.

Insbesondere die Fortschritte in der Gesichtserkennung und im sogenannten Behavioural Analytics führen zu einem Paradigmenwechsel. Systeme wie die in China eingesetzten nutzen Deep-Learning-Algorithmen, um nicht nur Identitäten in Echtzeit zu ermitteln, sondern auch „abweichendes“ Verhalten zu interpretieren – beispielsweise langes Verweilen an einem Ort, hektische Bewegungen oder Gruppenkonstellationen, die als potenziell kritisch eingestuft werden. Derartige Systeme versprechen höhere Effizienz, werfen jedoch schwerwiegende ethische Fragen auf. So zeigt etwa eine Studie des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NISTIR 8280), dass Gesichtserkennungssoftware bei Minderheiten signifikant höhere Fehlerraten aufweist – mit potenziell diskriminierenden Folgen.

Gleichzeitig entwickelt sich auch die Systemarchitektur weiter. Edge-Computing verlagert Rechenleistung direkt in die Kameras oder Gateways, was nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht, sondern auch hilft, Datenschutzrisiken durch lokale Vorverarbeitung zu reduzieren. Der Trend geht zu autonomen, selbstlernenden Systemen, die auf Abweichungen reagieren, statt permanent aufzuzeichnen. Dennoch bleibt die Frage der Datensicherheit zentral – gerade bei der Verschlüsselung sensibler Bilddaten und dem Schutz vor unberechtigtem Zugriff.

Rechtliche Grauzonen und globale Divergenzen

Ein entscheidender Faktor im internationalen Vergleich ist der regulatorische Rahmen, der den Einsatz intelligenter Überwachungstechnologien ermöglicht oder einschränkt. Innerhalb der Europäischen Union gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als Maßstab: Videoüberwachung darf nur verhältnismäßig, zweckgebunden und transparent erfolgen. Die biometrische Erkennung – etwa durch Gesichtsscans – ist nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig. Anders sieht es etwa in Großbritannien aus, wo der Data Protection Act 2018 zwar viele Prinzipien der DSGVO übernimmt, gleichzeitig aber der öffentlichen Sicherheit ein deutlich höheres Gewicht einräumt.

Noch weiter entfernt sind Länder wie die USA, in denen es keine einheitlichen bundesweiten Regelungen gibt. Während Städte wie New York oder Los Angeles in Eigenregie Überwachungssysteme betreiben, existieren nur punktuelle Kontrollen auf Ebene der Bundesstaaten. Noch weniger Regulierung findet sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Dubai: Hier ist der Einsatz von Kameras im öffentlichen und privaten Raum nahezu uneingeschränkt möglich, oft ohne ausdrückliche Information der betroffenen Personen. China geht noch einen Schritt weiter, indem Videoüberwachung integraler Bestandteil eines umfassenden Sozialkontrollsystems ist – inklusive der Verknüpfung mit dem „Social Credit System“.

Gesellschaftliche Reaktionen und ethische Spannungsfelder

Technologie allein entscheidet nicht über die Akzeptanz von Überwachungssystemen – entscheidend ist ihre gesellschaftliche Wirkung. Studien zeigen, dass sich das Verhalten von Menschen bereits durch das Bewusstsein verändert, überwacht zu werden. Die Folge kann eine stille Selbstzensur sein, in der Menschen beginnen, sich konformer und unauffälliger zu verhalten – mit potenziell weitreichenden Folgen für den öffentlichen Raum und die demokratische Debattenkultur.

Besondere Sorge bereiten falsch-positive Erkennungen, die zu ungerechtfertigten Polizeieinsätzen, Verdächtigungen oder gar strafrechtlichen Konsequenzen führen können. Zudem besteht die Gefahr einer „Übertechnologisierung“ der Sicherheitsarchitektur, bei der Prävention und Kontrolle in den Vordergrund rücken, ohne dass die tatsächliche Kriminalitätsbekämpfung signifikant verbessert wird. Die technische Aufrüstung müsse, so fordern Datenschutzbeauftragte und Bürgerrechtsorganisationen, stets von einem transparenten, rechtsstaatlich legitimierten Kontrollrahmen begleitet werden.

Die Gratwanderung zwischen Schutz und Freiheit

Videoüberwachung ist längst mehr als ein technisches Hilfsmittel – sie ist ein gesellschaftspolitisches Instrument mit weitreichenden Implikationen. Die technologische Entwicklung bietet zweifellos Potenziale zur Effizienzsteigerung und Gefahrenabwehr. Doch je leistungsfähiger die Systeme werden, desto drängender wird die Frage nach ihrer Legitimation, nach demokratischer Kontrolle und nach der Wahrung individueller Grundrechte.

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass es keine einheitliche Linie im Umgang mit diesen Fragen gibt. Während einige Länder auf flächendeckende Überwachung setzen, bewahren andere eine zurückhaltendere Strategie mit hohen Datenschutzstandards. Die Sicherheitsindustrie steht vor der Aufgabe, technologische Innovationen nicht nur im Sinne von Effizienz und Skalierbarkeit zu denken, sondern auch im Kontext gesellschaftlicher Verantwortung und rechtlicher Grenzen.

Nur durch eine bewusste, verantwortungsvolle Gestaltung – basierend auf unabhängigen Audits, transparenten Algorithmen und international abgestimmten Standards – kann die Videoüberwachung langfristig als akzeptiertes Instrument der öffentlichen Sicherheit Bestand haben. Denn letztlich entscheidet sich an der Frage, wie wir überwachen, auch, welche Art von Gesellschaft wir sein wollen.